うるまは、

観光地として「誰もが知っている」というほど有名な場所ではない。

なぜか。

その理由は、観光地として魅力的な場所を新たに作るのではなく、

ここで生きる人たちの暮らしを最優先にしてきたから。

ここは、沖縄の人が、沖縄のために、ゆっくりと文化をつむいできた場所。

だから、ここには華やかな観光地はない。

けれど、本物の沖縄がある。

食も景色も、うるまに住む人々の優しさも。

今日、うるまにしかない感動をあなたにつむぎます。

つむぐうるまでは、従来のうるまの特産品の紹介や情報を配信する「CORE PROJECT」 と、

特産品を使って新しい「うるまならではの商品」を開発する「NEXT PROJECT」、2つのプロジェクトをスタート。

うるまの魅力を、皆さんにつむいでいきます。

驚きの粘りとしゃきしゃき感。

これが本物の生もずく。

日本一の収穫量を誇り、文字通りうるまの特産品である「もずく」。うるまの美しく、豊かな海で育った新鮮なもずくはシャキシャキとした歯応えが魅力です。つむぐうるまでは、プロジェクト第一弾としてもずくにクローズアップ。もずくに関する調査結果やZ世代の考えるもずくの魅力など、さまざまな視点でもずくを取り上げ、広めていきます。

うるまのおいしいを餃子に包みました。

うるま市のおいしいを餃子にするプロジェクト。うるまで生産される「うるま育ちのおいしい食材」を活用しながら、餃子づくりや生産加工、地域資源に詳しい専門家たちが集まり、ここにしかない4つの餃子を開発しました。うるまの栄養とおいしさ、そしてたくさんの人たちの希望を隠し味にした『包むうるま餃子』。どうぞ、お召し上がりください。

うるまのうまみをシャルキュトリで。

うるま市産の食材と県産豚を組み合わせた、うるま市オリジナルのシャルキュトリ(食肉加工品)。うるま市にしかないシャルキュトリを目指し、ソーセージやケーゼ、ローストポークを開発。食感、味にも徹底的にこだわった逸品です。皆様の日常や特別な日の食卓を美味しく彩る、「沖縄・うるま」こだわりの「シャルキュティエうるま」をぜひご堪能ください。

TSUMUGU URUMA PROJECT その他の商品

沖縄県本島中部に位置する「うるま市」。朝焼けが美しい東海岸に面した勝連(かつれん)半島と、沖縄の古き良き景色、そして多くの自然が残る8つの島々からなっています。その中でも、海の美しさは沖縄でも特別。「うるま」とは、沖縄の方言で「サンゴの島(ウル=サンゴ、マ=島)」という意味で、自然豊かな地形と美しい景観が未来永ごう続くよう願いが込められています。

世界遺産である勝連城跡、美しい海の上を走る海中道路、その先にある島しょ地域。サスティナブルな物事が注目される中、新しいことにこだわることなく、歴史や文化を重んじるうるま市は、沖縄でも再注目されている場所です。ここにある本物の沖縄。

どうぞ、お楽しみください。

沖縄県産の「島唐辛子」を主原料に使用し、旨味ある辛さを表現しました。料理に数滴を加えれば、その独特な辛味の虜になること間違いなし!島ネロが誕生し、はや10年。「直球の辛さと変化球の旨さ」がある驚辛の調味料を是非一度お試しあれ。

お問い合わせ

株式会社AWSH

うるま市の特産品である「黄金芋」を使用した、おもてなしのお菓子。素材にこだわり一つ一つ丁寧に作っており、うるまのおいしさがずっしりと込められています。黄金芋の甘さとしっとりとした触感、ほんのりシナモンの風味をお楽しみください。

お問い合わせ

hintana café

TEL: 098-989-3896

E-mail: hinata-cafe@guitar.ocn.ne.jp

キャロットアイランドと呼ばれる、うるま市津堅島では、海の風によって運ばれてきたミネラルが、畑の土を豊かにし、糖度の高い津堅にんじんが栽培されています。「津堅にんじんサイダー」は、着色料、香料、保存料、農薬は不使用のため、幅広い世代に安心しておいしくお飲みいただけます。

お問い合わせ

農業生産法人合同会社萌芽

TEL: 098-855-5560

Mobile: 090-9788-5560

E-mail: houga.tsuken@gmail.com

100%沖縄県産の厳選されたグァバの葉(減農薬)を贅沢に使用したお茶です。お茶に使用されるグァバの葉は沖縄の3大薬草のひとつと言われ、ビタミン類、カリウム、ポリフェノールが豊富。様々な効果が期待される健康茶としても知られています。

お問い合わせ

グァバ生産組合

〒904-2241

沖縄県うるま市兼箇段617-1

TEL: 098-974-6228

やちむんに、琉球ガラスや鮮やかで爽快な海をイメージした「うるまブルー」を取り入れるなど、新たな発想と手法が特徴の青い器。いつか訪れたうるまの海がそのまま投影されています。カップ類、皿類、茶碗、酒器、花器、箸置き、シーサー、小物雑貨などお選びいただけます。

お問い合わせ

うるま陶器

E-mail: urumatouki.co@gmail.com

うるま市伊波集落に古くから伝わる織物。足を前に伸ばし座り、時間をかけて丁寧に織りながら前進していく「イザリ織り」という技法が特徴的です。日本に残る最も古い希少な織技法の一つとして知られ、深い味わいがあります。名刺入れ、コインケース、ランチョンマット、ストラップでお届けします。

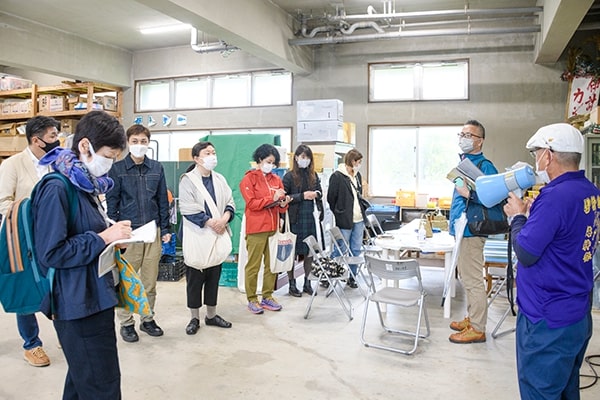

農業、水産業、船大工、伝統工芸、製塩、お菓子メーカー、クラフトビール醸造と多岐に渡る生産者やものづくり事業者のみなさんにいろいろな視点からヒントを頂くべく、6名のゲストをお招きし体感ツアーを開催しました。

・ライター 久保田真理様

・オレンジページ副編集長 小松正和様

・料理家 重信初江様

・アナザーフォースコンサルティング㈱代表取締役 杉山正和様

・(有)良品工房代表 白田典子様

・ELLE Girl UNI モデル レイラ様

農薬不使用で育てる伊計島の小麦畑、より自然の環境に近いビーグの田んぼ、もずくの養殖漁場である島しょ地域の美しい海域をバスの車窓から眺め、浜比嘉島の高江洲製塩所では塩づくり体験にご参加いただきました。

浜比嘉島の古民家をリノベーションした会員制ブックホテル「浜比嘉別邸」を舞台に、「名前のない料理店」として出張シェフで活躍する小島シェフによる、うるまの食材をふんだんに使用した料理をお召し上がりいただきました。知られざるうるまの食材の魅力を感じていただくとともに、その活用方法についてもアイデアを膨らませていただきました。

うるま市が誇る世界遺産「勝連城跡」はその昔、城主の阿麻和利(あまわり)が日本を含む東アジアとの貿易を進め、大陸の技術などを積極的に取り入れた歴史をその絶景と共に感じて頂きました。

産地、食、歴史、文化とさまざまなうるま市の魅力を体感頂いた最後に、今回の「つむぐうるま」プロジェクトに参画している生産者やものづくり事業者とのディスカッションを行いました。

「サスティナブルな点をもっとわかりやすくストーリーで伝える工夫をしたほうが良い」や「消費者視点で考えると使い切りサイズが良い」「欲しいと思ったときにECで購入できると嬉しい」など、様々な意見をいただきました。

これからもサスティナブルなものづくり「つむぐうるま」を通じて、うるまの未来をつむいでまいります。