ここから本文です。

農業振興地域農用地区域の一部除外について

農振農用地とは

農業振興地域は、今後10年以上にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域として県が指定しております。さらに市では、土地改良事業を施工するなど、優良農地として確保及び保全が必要である農地について農業振興地域内の農用地区域(青地)として指定しており、この農用地区域内の農地及び採草放牧地を一般的に「農振農用地」と呼んでおります。また、農業振興地域内の農用地区域以外の土地を「農振白地」と呼んでおります。農振農用地は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。

一部除外について

うるま市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、「うるま市農業振興地域整備計画」を作成しており、農業上の利用を確保すべき土地について「農業振興地域農用地区域」を定め、原則として農地転用や開発行為ができない等の厳しい制限があります。

しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農用地区域の一部除外申出を受け付けます。

現在、農用地区域に該当しているか確認する場合は、1.うるマップを利用しご自身で確認、2.農林水産政策課窓口での確認、3.農林水産政策課FAXのいずれかで対応しています。

注意:うるま市では、聞き間違いの起こりやすいお電話による確認を行っておりません。ご理解とご協力をお願いいたします。

一部除外の対象となる利用目的

農振農用地の一部除外は、変更後の土地利用が原則として1年以内に見込まれ、変更後の利用目的が以下のいずれかに該当する場合に行われます。

- 農家住宅

- 農家の分家住宅

- 墓地

- 公共用施設

農業振興地域の除外手続きの要件

農業振興地域農用地区域は、農業上の地用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的に資することにより、他の農地が農業上の利用に支障が生じる、また農業施策実施の妨げにならないよう、農振法によって除外できる要件が定められています。除外を行う場合は、以下の要件をすべて満たしており、農地法、都市計画法、建築基準法など他法令による許認可等の見通しがあり、十分な事業計画があることが必要です。

※なお、申出を受け付けても必ず除外できるものではありません。※

- 1号要件:当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。

ア 「必要性」について

a 農用地区域以外の用途の通常の利用形態にかんがみ、当該土地が必要であること。

b 当該事業が必要であると判断した理由、当該土地を選定せざるを得ない理由が具体的かつ明瞭であり、やむを得ないと判断されること。

c 除外後、おおむね1年以内に利用目的に供される緊急性が認められること。

イ 「適当性」について

a 除外理由である事業または住居等の目的から見て、通常必要とされる最小限度の除外規模であること。

b 農地法(昭和27年法律第229条)など関係する他法令の許認可等の見込みがあること。

ウ 「代替性」について

a 農用地以外の土地に代替する適当な土地がないこと。

b 土地利用者の了承を得ていることや土地価格が安価であることを理由として、農用地区域外の土地をもって代えることが困難であることは認められない。

- 2号要件:当該変更により、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

ア 地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成に支障が生じないこと。

イ 農業を担う者が特定されている場合または農業を担う者の確保が見込まれている場合において、その者に係る地域計画の区域内の土地を農用地等以外の用途に供しないこと。

ウ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積及び農用地の集団化に関する目標の達成に支障が生じないこと。

- 3号要件:当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

ア 原則として、除外する土地が一団の農用地区域の端部または縁辺部であること。ただし、土地改良事業等の施行に係る区域内の土地については一団の農用地区域の端部が適当であること。

イ 除外後、農用地区域内における農用地の高性能機械による営農や効率的な病害虫防除等に支障が生じないこと。

ウ 小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、土地利用の混在や農業生産基盤整備事業または農地流動化施策等への支障が生じるものではないこと。

- 4号要件:当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

ア 当該土地の除外による経営規模の大幅な縮小により、認定を受けた農業経営改善計画を達成することができなくなるなど、認定農業者等が目指す安定的な農業経営に支障を生じないこと。

イ 認定農業者等が経営する一団の農用地等の集団化が損なわれないこと。なお、当該土地周辺の集団性等から利用集積がしやすく、将来にわたって確保すべき優良な農地であると認められる場合には、現に利用集積の合意解約があっても、市が「利用集積に支障がある」と判断することにより、優良農地の保全に努めること。

- 5号要件:当該変更により、農用地区域内の第3条第3号の施設(土地改良施設)(※1)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

- 6号要件:当該変更に係る土地が第10条第3項第2号に掲げる土地(※2)に該当する場合にあつては、当該土地の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。

当該工事の完了した年度とは、工事完了の公告における工事完了の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度であること。

(※1)第3条第3号の施設の例:かんがい排水施設、農道、牧畜、ため池、排水路、階段工、防風林

(※2)第10条第3項第2号に掲げる土地の例:次の1.~6.のいずれかの、国又は国の補助により行われる事業の受益地。1.農業用用排水施設、2.区画整理、3.農用地の造成、4.埋め立て又は干拓、5.客土、6.暗きょ排水

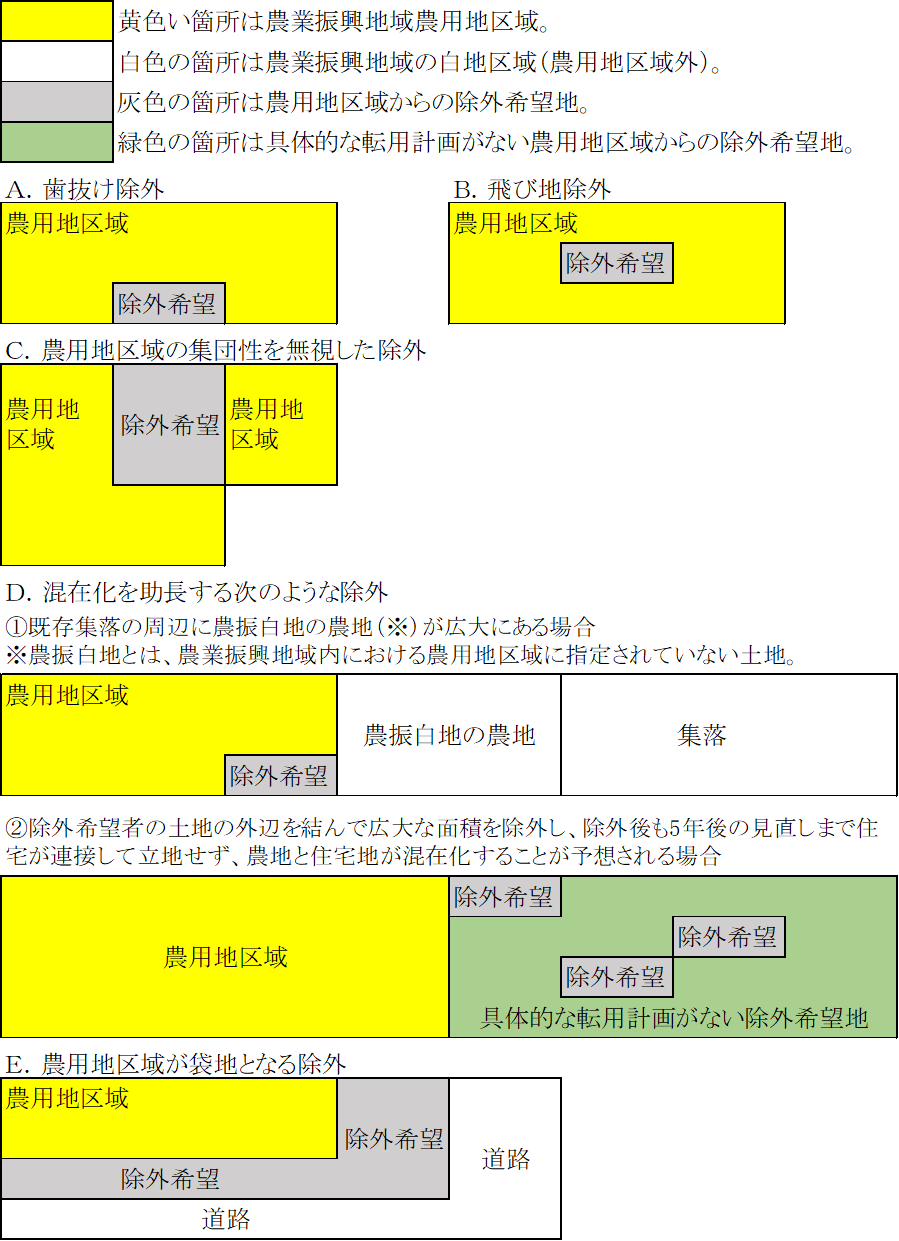

次のような農用地区域の除外は避けるべきとされています。

申請受付期間について

令和6年度の受付は終了いたしました。

令和7年度の受付期間は以下のとおりです。

令和7年7月1日火曜日~令和7年10月31日金曜日(午前8時30分~午後4時)

土日祝祭日は受付できません。

必要書類

提出前に控えを取っておくことをお勧めします。

書類の不備等で受理できない場合がありますので、お早めにご提出ください。

窓口でのご相談は、担当者不在の場合がありますので事前に予約をお願いいたします。

- 農用地区域変更申出書(Excel(エクセル:42KB)・PDF(PDF:134KB))(記入例(PDF:152KB))

- 事業計画書又は施設配置図

- 変更地の公図(法務局で取得)

- 変更地の登記簿謄本(法務局で取得)

- 所有者の資産証明書(うるま市及び在住地における全資産情報が確認できるもの)

- 利用者の資産証明書(うるま市及び在住地における全資産情報が確認できるもの)

- 登記名義人の本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード等)

- (相続未登記又は共有名義の場合)権利者全員の本人確認書類の写し

- (相続未登記又は共有名義の場合)権利者全員の署名による同意書(Word(ワード:36KB)・PDF(PDF:142KB))

- (相続未登記の場合)相続関係を証明する書類(改正原戸籍又は相続関係説明図)

- (署名ができない場合)実印の捺印及び印鑑登録証明書

- (申請手続きを委任する場合)委任状

- (分筆する計画がある場合)求積図

各証明書は、発行後3カ月以内のものを提出してください。

農振制度における農振農用地は、農業振興のため「農地を守る」立場で設けられており、その申請地が除外要件すべてを満たす場合にのみ除外が認められ転用が可能となります。申出の全てが許可されるわけではありません。

お問い合わせ先