ここから本文です。

住宅用火災警報器について

すべての住宅に住宅用火災警報器を!

火災警報器を取り付けよう!(外部サイトへリンク)「政府広報オンライン」

お手柄事例!(1)(PDF:875KB)お手柄事例!(2)(PDF:277KB)

住宅用火災警報器の設置・維持管理をしましょう!

消防法及び市町村条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられました。

(設置及び維持基準については、市町村条例で定められています。)

- 新築住宅…平成18年6月1日から

- 既存住宅…平成23年5月31日までに設置

※うるま市では平成23年6月1日より義務設置になります。

住宅用火災警報器は大丈夫?定期的に作動確認し、音を聞きましょう!

1、ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。定期的に火災時の警報音を確認しましょう。

※住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。

10年を目安に交換することをお勧めします。

なぜ設置するの?

住宅用火災警報器は、火災の発生を早期に知らせ、あなたや家族の命を守ってくれるからです。

- 火災による死者の9割は住宅火災から発生しています

- 住宅火災により亡くなった人の6割が「発見の遅れ」です。

こんなものがあります!

煙式

電源

乾電池タイプ

乾電池を電源とするタイプで、電池切れの場合は表示やアラーム音等で知らせます。配線工事が不要なため、誰でも取り付けることができ、既存住宅への設置に適しています。

家庭用電源タイプ(100V)

配線による電源供給が必要となります。

検定合格品以外の販売は禁止!

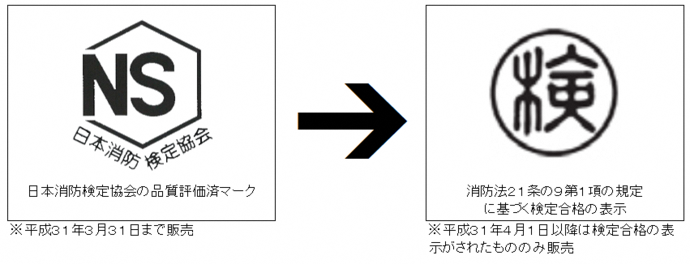

住宅⽤⽕災警報器は、⼤部分が⽇本消防検定協会の品質評価済みを⽰す「NSマーク」が表⽰されたものが販売されていましたが、平成26年4⽉1⽇から国家検定の対象となり合格品には消防法の規定に基づく検定合格の表⽰がされるようになりました。

平成31年4⽉1⽇以降は、検定合格の表⽰がされたもの以外の販売は禁⽌されます。

なお、平成31年3⽉31⽇までに設置されたNSマーク等の住宅⽤⽕災警報器は、本体に記載された有効期限まで使

⽤可能です。

※「検定」消防法第21の2に基づき、火災予防・消火・人命救助等の観点から重要な消防用設備等について、検査機関が試験検査を行うもので、これに合格したものでなければ販売、陳列又は工事することはできません。

- 総務省消防庁通知文(PDF:96KB)

- 「住宅防火対策のために(外部サイトへリンク)」日本消防検定協会

誰が取り付けるの?

住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。

(アパートや賃貸マンションなどは、退去時の問題などを考慮して所有者か管理者が設置した方がよいでしょう。)

感知器の設置場所は?

住宅火災の現状、住宅用火災警報器等の設置効果等を考慮し、設置場所については次のように定められています。

- 寝室:普段就寝している部屋。子ども部屋などでも就寝に使用される場合は設置します。

- 階段:寝室が存する階の階段上部

設置上の注意点(天井・壁面の取付位置)

天井の場合

壁面からの取付位置

火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。

梁などがある場合の取付位置

火災警報器の中心を梁(はり)から60cm以上離します。

エアコンなどの吹き出し口付近の取付位置

換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5m以上離します。

壁面の場合

天井から15~50cm以内に火災警報器の中心がくるように取り付けます。

悪質な訪問販売(不適正な価格、無理強い販売など)や電話による勧誘に注意してください!

住宅用火災警報器などの設置が義務化されることを契機に、訪問販売による不適正な販売が増加しています。消防職員、市町村職員などを装い、「法律で決まったから、設置しないといけない」などと、個人宅を訪問し、法外な値段で住宅用火災警報器を設置するといった手口が多いようです。

消防署や自治体の職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器のあっせんや販売を行うことはありません。また、特定の業者に販売を委託することもありません。これらの悪質な業者には注意してください。

なお、住宅用火災警報器は、クーリング・オフの対象です。

※住宅用火災警報器や消火器の悪質訪問販売には、ご注意してください。

共同購入がおすすめです!

同一の製品を一括で大量に購入する場合、個人で購入するよりも製品の単価が安くなることがあります。自治体単位などでの共同購入がおすすめです。

※詳細については、当市予防課へ 電話:098-975-2119

リンク

お問い合わせ先