ここから本文です。

健康的な食生活のために・・・

健康的な食生活のために

食を楽しもう!

毎日のお食事、おいしく楽しく食べていますか?

日々意識することは少ないかもしれませんが、「食事」には、次のような様々な役割があります。

- エネルギーや栄養を摂る

食事から摂るエネルギー(カロリー)や多くの栄養素は、こころとからだの成長や健康なからだづくりの基となり、生命を維持します。日々の活動の源となります。 - 生活リズムをつくる

朝・昼・夕の3食をリズムよくしっかり食べることは、健康的な生活習慣(良質な睡眠、排便など)につながり、体調を整えます。 - 食文化を体験する、知る、伝える

季節の行事に欠かせない食材や郷土料理、毎日の食卓に並ぶ家庭料理も、大切な文化の一つです。これらの食材や料理に触れ、家族や仲間と共に食することは、ふるさとの食文化を守り伝えていくことにつながります。 - コミュニケーションの場となる

家族や友人など大切な方々と一緒に、会話を楽しみながら食べる食事は、よりおいしく、こころもからだも元気にします。

毎日のお食事をより楽しく、より健康的に食べるために、食事の摂り方を意識してみましょう!

バランスよく食べよう!

「バランスのよい食事・食生活」というと何をイメージしますか。

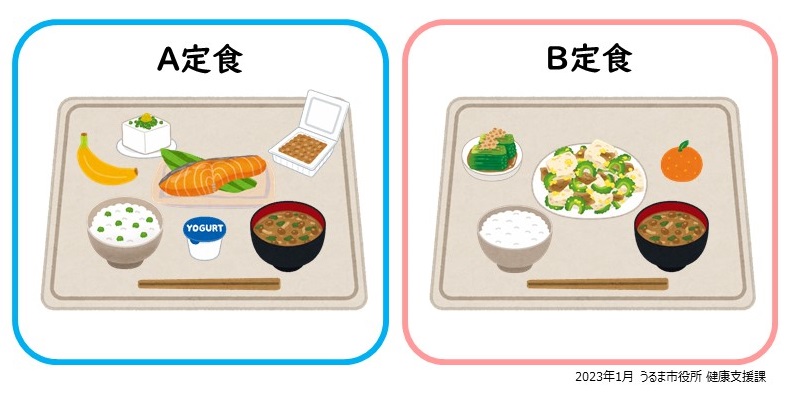

次の”A定食”と”B定食”ではどちらがバランスのよい食事だと思いますか?

”バランスがよい”とは、主食・主菜・副菜になる食材がそろっており、かつそれぞれが1食の適量になっている状態です。ポイントは食材の種類と量なのです。

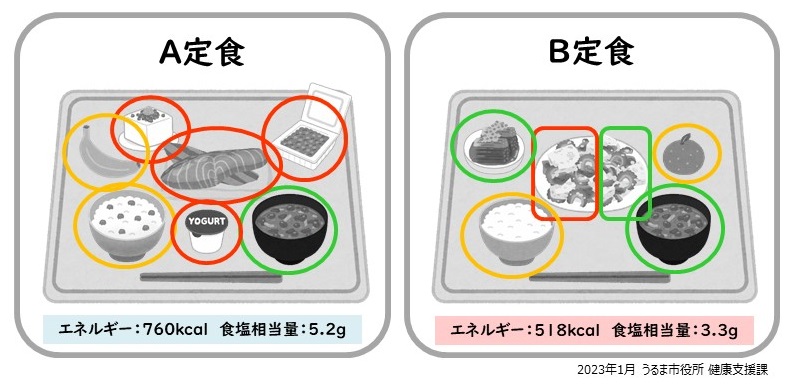

下の図を参考に、1.主食食材、2.主菜食材、3.副菜食材を確認してみましょう。

上の図を参考に、先ほどのA定食とB定食の食材をみてみると…

A定食には納豆やヨーグルトなど健康によいとされる食品が並んでいますが、2.の主菜食材に偏っており、1食に食べる量としても摂りすぎです。逆に、3.の副菜食材はほとんどなく不足しています。

B定食は、主食・主菜・副菜の食材がそろい、偏りもありません。

そう、バランスの良い食事は”B定食”です!お皿の数やからだに良いとされる食材の量ではないのです。

毎日のお食事、ぜひ1.・2.・3.の食材と量を意識してバランスを調整してみましょう。

適量は年齢や性別、体格、活動量によって変わります。そのため、自分の適量がどのくらいなのか、知っておくことも大切です。ご自身の適量について確認したい方は、お気軽に栄養相談をご利用ください。通院中の方は主治医にご相談ください。

野菜を食べよう!

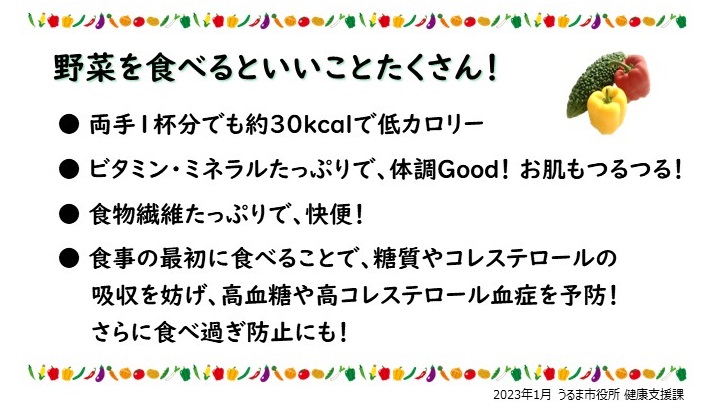

野菜の1日摂取目標量は350g!生の野菜なら両手の3杯分です。

野菜を食べるメリットは、次に示すようにたくさんあります。

しかし、残念ながら沖縄県民は男性276g、女性269g(※)ほどしか食べておらず、男女とも目標の350gに届いていません。さらにこれは全国平均よりも少ない量となっています。

※平成28年度 県民健康・栄養調査より、20歳以上の平均摂取量

私たちの住むうるま市では、津堅にんじんやオクラをはじめ年間を通してさまざまな野菜が作られています。旬の野菜を味わいながら、より健康的な食生活をめざしましょう!

*7月7日は『うるま市オクラの日』♪

*毎年4月の第3日曜日は『うるま市もずくの日』♪

食塩をひかえよう!

塩は私たちのからだを健康に維持するために欠かせない栄養素の一つです。しかし、摂りすぎるとむくみの原因になったり、高血圧、脳出血、慢性腎臓病(CKD 慢性腎臓病)、胃がんなどの病気の一因にもなります。

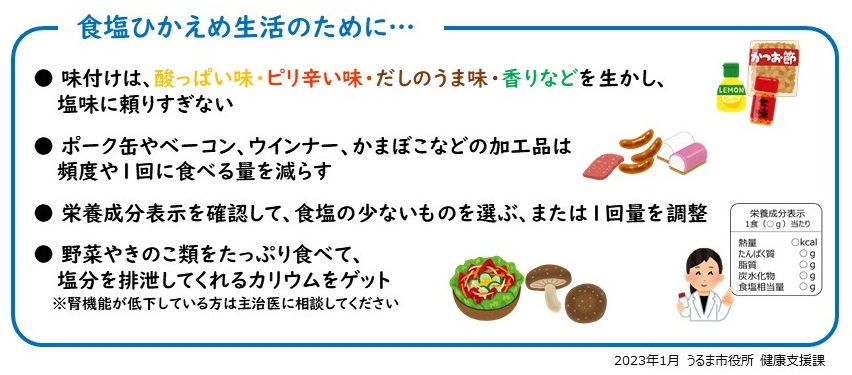

「料理に塩は使っていない」、「ひかえめにしている」と、普段から気を付けている方も多いと思いますが、実際にどのくらいの量を摂っているか、ご自身の具体的な摂取量を知っている方は少ないのではないでしょうか。

厚生労働省が示す1日の食塩摂取目標量は、男性7.5g未満、女性6.5g未満です。しかし、多くの方はこれ以上に摂っており、うるま市民も例外ではありません(※うるま市の食塩摂取状況はこちら)。

調味料はもちろん、沖縄の人の食生活に根付いている缶詰類、ファストフード、沖縄そばなどに含まれている『見えない塩』にも注意が必要です。知らず知らずのうちに食塩を摂っている場合もあります。

普段よく食べているものは何か?好きな調味料は何か?それらは塩分の多いものか?まずは自分の食生活を振り返ってみましょう!

健康支援課では、食習慣や味覚のチェック、個人に合わせた食事・栄養相談を行っています。ご希望の方は健康支援課窓口、またはお電話で(098-973-3209)お問い合わせください。

お問い合わせ先