ここから本文です。

目次

日常生活用具給付事業

本市に住所を有する在宅の障がい者(児)及び難病患者等に対し、日常生活の便宜を図るため、特殊寝台や入浴補助用具等の日常生活用具を給付します。

※用具種目ごとに、給付可能な対象者が異なります。また、世帯の課税状況に応じて自己負担が発生する場合があります。

お知らせ

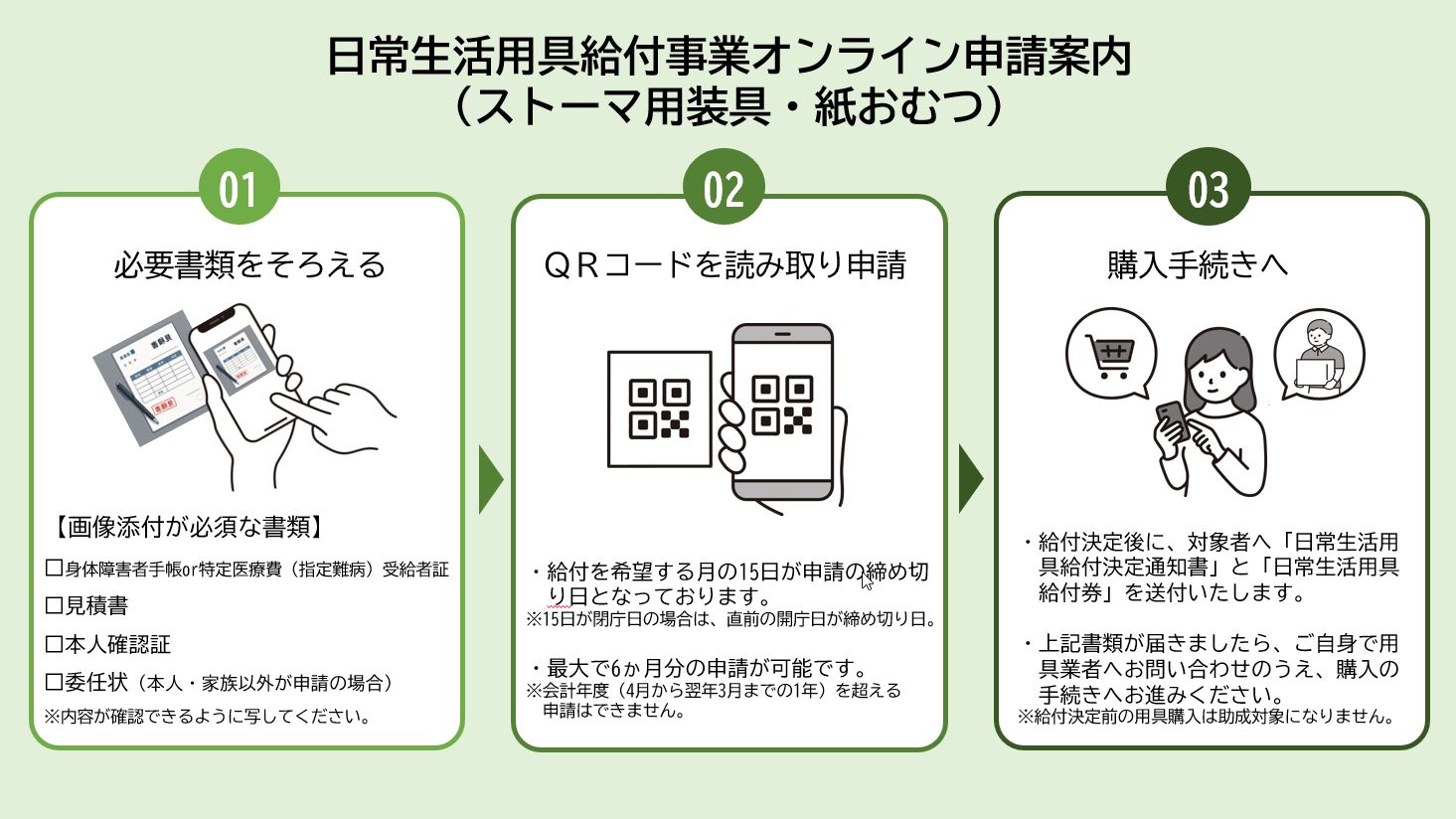

『ストーマ用装具』『紙おむつ』のオンライン申請がスタートしました!

オンライン申請を是非ご利用ください。(来庁申請もこれまでどおり可能です)

※初めての申請の方、おむつ判定書が必要な方は障がい福祉課窓口にて申請お願いします。

オンライン申請は以下をクリック

令和7年度から、以下3点の品目が追加されました。

1.発電機(発電機と蓄電池はどちらか1つに限る)

【基準額】120,000円

【対象者】身体障害者手帳の交付を受けた者又は難病患者等で以下の(1)~(3)のいずれかに該当していることが医師の意見書により認められる者。(所得要件あり)

(1)人工呼吸器が常時必要であること

(2)在宅ハイフローセラピー療法

(3)在宅酸素療法

2.蓄電池(発電機と蓄電池はどちらか1つに限る)

【基準額】90,000円

【対象者】身体障害者手帳の交付を受けた者又は難病患者等で以下の(1)~(3)のいずれかに該当していることが医師の意見書により認められる者。(所得要件あり)

(1)人工呼吸器が常時必要であること

(2)在宅ハイフローセラピー療法

(3)在宅酸素療法

3.足踏み式・手動式たん吸引器

【基準額】12,000円

【対象者】呼吸機能障害3級以上又は以下の(1)、(2)のいずれかに該当するもので、その状態が「一過性のものではなく、回復の見込みがない者で、当該用具によらなければ痰を出すことが困難である」と医師の意見書により認められる者。(所得要件あり)

(1)難病患者等で呼吸機能障害3級以上と同程度の者

(2)身体障害者手帳の交付を受けた者

「必要書類」は本ページ下欄記載のとおりとなっております。ご参照ください。

対象者

うるま市に住所を有する障がい者等で、次の要件をすべて満たす方

1.在宅の方(一部、入院中や施設入所中でも支給対象となる用具もあります)

2.用具種目ごとの要件に該当する方

3.18歳以上の方場合、本人又は配偶者のいずれかの市区町村民税所得割額が46万円未満の方

給付対象用具・基準額

うるま市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱【別表第1】(PDF:410KB)

利用者負担

利用者負担は原則給付額の1割、負担上限月額37,200円です。ただし、市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯の場合、利用者負担はありません。なお、18歳未満の場合は住基上の世帯全員、18歳以上の場合は本人及び配偶者の課税状況で算定します。また、基準額を超えた差額分については、全額利用者負担です。

| 世帯の課税状況 | 負担額 | |

|---|---|---|

| 18歳未満 | 18歳以上 | |

| 生活保護世帯 | 0割 | 0割 |

| 市区町村民税非課税世帯 | 0割 | 0割 |

| 市区町村民税課税世帯 (所得割額46万円未満) |

費用の1割(※) | 費用の1割(※) |

| 市区町村民税課税世帯 (所得割額46万円以上) |

費用の1割(※) | 給付対象外 |

| (※)負担上限月額37,200円 | ||

《利用者負担例》

18歳以上で課税世帯(所得割額46万円未満)の対象者が、160,000円の特殊寝台を購入する場合

15,400円(基準額154,000円の1割)+6,000円(基準額と購入する製品の金額の差)=21,400円

申請方法・手続きの流れ

1.相談

給付を希望する用具について、事前にお問い合わせください。用具ごとの要件に該当するか確認いたします。

2.申請

必要書類をそろえて申請してください。(詳細については「必要書類」をご参照ください。)

3.審査・決定

利用者負担額の算定や申請内容の確認のため、調査・審査を行い給付の可否を決定します。

給付決定の場合:決定通知書と給付券を送付いたします。

却下の場合:却下通知書を送付いたしますので、内容をご確認ください。

4.用具の受け取りと利用者負担額の支払い

給付決定された方は業者へ連絡し、給付券と引き換えに用具を受け取り、利用者負担額をお支払いください。

※給付券に記載の提示期限までに受け取らない場合、原則全額利用者負担となります。

必要書類

下記、1~3の書類は必須です。4~9の書類については、用具種目や対象者の状況等で必要な場合があります。

1.申請者の本人確認書類

2.障害要件に該当することが確認できるもの

※各種障害者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、等

3.見積書

4.製品のカタログ(必要に応じて)

5.委任状

※本人や家族以外が申請する場合

6.身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の意見書や判定書

※希望する用具や対象者の状態など、必要な場合

7.工事図面、施工前写真、賃貸人の承諾書

※住宅改修、移動・移乗支援用具の場合

8.所得課税証明書

※1月1日時点で、本市に住民票がなかった方

1月~6月に申請する場合:前年申告したもの

7月~12月に申請する場合:今年申告したもの

9.生活保護証明書

※他自治体で生活保護受給中の方

【様式】

委任状⇒代理人によるお手続きの場合

身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の意見書・判定書

A:吸入器(ネブライザー)、電気式たん吸引器、足踏み式・手動式たん吸引器、パルスオキシメーターの場合

PDF版(PDF:76KB) Excel版(エクセル:14KB)

B:特殊寝台(学齢児未満)、特殊マットB、洗腸用具、その他審査上必要な場合

PDF版(PDF:54KB) Excel版(エクセル:12KB)

C:ストーマが複数あり審査上必要な場合

PDF版(PDF:58KB) Excel版(エクセル:14KB)

D:紙おむつの新規申請等(紙おむつ判定書)

PDF版(PDF:116KB) Excel版(エクセル:17KB)

E:発電機・蓄電池の場合

PDF版(PDF:73KB) Excel版(エクセル:18KB)

※発電機・蓄電池の場合は同意書(PDF:92KB)が必要となります。

賃貸人の承諾書 PDF版(PDF:75KB) Word版(ワード:19KB)

ストーマ用装具、紙おむつの申請について

1か月単位の給付であり、最大で6か月分の申請を行うことが可能です。

ただし、会計年度(4月から翌年3月までの1年)を超える申請はできません。

申請後や給付券を交付された後、市外転出や対象者死亡など異動があった場合は障がい福祉課までご連絡をお願いします。

給付を受けようとするときは給付を希望する月の15日までに申請を行う必要があります。

15日を超えて申請した場合は、翌月分からの申請となります。

※15日が休日の場合はその前の開庁日までに申請を行う必要があります。

給付を希望する月の前月など、余裕をもって申請することをおすすめいたします。

複数月分を申請した場合、2か月分をまとめて1枚の給付券で発行いたします。

給付券には用具業者への提示期限があります。

期限を過ぎた場合、原則その給付券を使用することはできません。

用具の受け取りについては、申請者ご自身で用具業者とのやり取りをお願いします。

付属品として給付する清拭用品には、ガーゼやおしり拭き、ゴム手袋、洗浄剤を含みます。ただし、おむつ交換で用いる防水シーツは含みません。

注意事項

・原則、「在宅」の方が対象となります。ただし、以下の用具については入院・入所中でも申請可能です。

頭部保護帽

人工喉頭器

点字器

点字図書

ストーマ用装具

紙おむつ

収尿器

携帯用会話補助装置

情報・通信支援用具(障害者向けPC周辺機器及びアプリケーションソフト)

T字状及び棒状の杖(車いす未使用者に限る)

・申請前に既に受け取りや工事着工が済んでいる場合は、給付対象外です。

・アパート等の借家にお住まいの方で用具の設置について賃貸人(家主など)の承諾を得られない場合は給付対象外です。

・介護保険等の別制度により給付が可能な場合、介護保険等が優先となりますのでご了承ください。

※介護保険の福祉用具・住宅改修については介護長寿課(098-973-3208)へお問い合わせください。

・原則、耐用年数を超過しない限り同一種目の再申請はできません。

※修理不能等のご事情がある際は、お問い合わせください。

・1世帯当たり同一種目の給付は1件のみです。(ストーマ用装具等、他者と共有困難なものを除く)

・ストーマ用装具、紙おむつについては、給付を希望する月の15日(休日の場合はその前の開庁日)までに申請が必要になります。

その他不明な点等ありましたら、お問い合わせください。

関連リンク

補装具費支給制度

軽度中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

福祉用具住宅改修関連(介護長寿課)

高齢者等紙おむつ等支給事業(介護長寿課)

加齢性難聴者補聴器購入費助成事業(介護長寿課)

お問い合わせ先