ここから本文です。

医療費が高額になるとき(70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証・高額療養費)

限度額適用認定証について

医療費が高額になる場合、資格確認書とともに「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示することにより、1か月分の医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、後から高額療養費の請求をする必要がなくなります。高額な医療費の負担が予測される場合には、事前の申請が便利です。

資格確認書が交付されている方で、現役並み所得者1・2、低所得者1・2に該当する方は、担当窓口で「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をして下さい。(住民税非課税世帯の場合には、自己負担限度額のほかに入院時の食事代も減額されます。)

(※)申請月の初日からの認定となりますので、必要な人は事前に申請して下さい。診療月を過ぎてしまった場合の手続きについては、担当にご確認ください。

マイナ保険証があれば医療機関・薬局での限度額適用認定証の提示が不要になります

マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用すると、医療機関等にあるシステムで限度額適用の確認ができるため、「限度額適用認定証」を医療機関等に提示しなくても自己負担限度額を超える医療費の支払いが免除されます。

そのため、市役所での「限度額適用認定証」申請手続きが不要となりますので、マイナ保険証の利用をぜひご検討ください。

(※)オンライン資格システム未導入の医療機関等では、引き続き限度額認定証の提示が必要となる場合があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

⇒マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

ご注意ください

限度額適用認定証の交付申請について

申請に必要なもの

- 認定対象者の資格確認書等

- 保険税を納付したときの領収書

- 申請者の本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証など)

申請先

- うるま市役所国民健康保険課(本庁舎東棟1階)国保給付係

- 各出張所(石川・勝連・与那城)の担当窓口

ご注意ください(収入申告について)

国保加入世帯に、前年の収入が未申告(被扶養者の未申告も含む)の方がいる場合は、非課税世帯に該当するような状況(収入がゼロ、非課税年金のみの収入など)であっても、自己負担限度額区分の判定で「一般(課税世帯)」として決定されることになりますので、申告が必要になります。

自己負担限度額と高額療養費について

高額療養費は、資格確認書等を使用して医療機関等に支払った自己負担額を各月ごとに計算し、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

| 区分 | 自己負担限度額 |

認定証交付の 有無 |

||

|---|---|---|---|---|

| 外来(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) | |||

| 現役並み所得者3(注釈1) | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% (4回目以降140,100円) |

交付なし | |

| 現役並み所得者2(注釈2) | 167,400円+(医療費-558,000)×1% (4回目以降93,000円) |

交付あり | ||

| 現役並み所得者1(注釈3) | 80,100円+(医療費-267,000)×1% (4回目以降44,400円) |

|||

| 一般 | 2割 | 18,000円 | 57,600円 (4回目以降44,400円) |

交付なし |

| 低所得者2(注釈4) | 8,000円 | 24,600円 | 交付あり | |

| 低所得者1(注釈5) | 15,000円 | |||

(注釈1)世帯内の国保加入者に前年(1月から7月までは前々年)の住民税課税所得が690万円以上の70歳以上の方がいる場合

(注釈2)世帯内の国保加入者に前年(1月から7月までは前々年)の住民税課税所得が380万円以上の70歳以上の方がいる場合

(注釈3)世帯内の国保加入者に前年(1月から7月までは前々年)の住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる場合

(注釈4)世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国保加入者が全員、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税の場合

(注釈5)世帯主(擬制世帯主を含む)と世帯内の国保加入者が全員、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税非課税、かつ、前年(1月から7月までは前々年)の所得が0円の場合(公的年金収入の場合、収入から80万6,700円を控除した額。給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除した額)

(補足1)世帯区分の判定は、月の初日における世帯の状況により判断します。月の途中に国保加入者に変更があった場合、新たな区分は翌月初日より適用します。(新たに世帯を形成した場合は、新たな世帯となった日から適用します)。

(補足2-1)過去1年間に4回以上高額療養費に該当した場合4回目以降(多数該当)の自己負担限度額になります。

(補足2-2)多数該当は、保険者ごとに計算する為、他の保険者に変わった場合は支給回数は通算されません。また、転居等によりこれまで世帯員だった方が新たに世帯主に変わっても支給回数は通算されません。但し、県内(国保)の住所異動で世帯構成が変わらない場合は通算されます。

(補足2-3)70歳以上の方の外来(個人単位)の自己負担限度額を超える部分のみで支給された場合や特定疾病に係る高額療養費のうち、自己負担限度額1万円を超える部分のみで支給された場合は、多数該当の支給回数に含まれません。

(補足3)「一般及び低所得者の外来(個人単位)」について、8月から翌年7月までの診療分の医療費の自己負担限度額(年間)は「144,000円」です。該当者には支給申請に必要な書類が郵送されます。

高額療養費の計算について

- 歴月ごとの計算

月の1日から末日までの受診について1か月として計算します。

月をまたがって入院し、自己負担額を超えた場合でも、それぞれの月の支払い分が自己負担限度額を超えないときは、高額療養費は支給されません。但し、いったん退院して同一月内に同一の医療機関へ入院した場合は合わせて計算されます。 - 病院(入院・外来)や歯科は別計算

診療報酬明細書(レセプト)は、医療機関ごとに計算されます。また、同じ医療機関でも入院・外来・歯科別に扱い、合算されません。 - 高額療養費の計算基準

基準により計算した結果、1件あたりで21,000円以上の一部負担金のみが対象となります。

但し、70歳以上の方は、21,000円未満の一部負担金も対象となります。 - 特別室料や入院時の食事にかかる負担額などは対象外

医療機関等に支払った額のうち、入院したときの差額ベッド代、歯科での自由診療や材料差額診療などの保険診療外のもの、及び入院時の食事にかかる負担額などは、高額療養費の支給対象とはなりませんのでご注意下さい。 - 足し合わせて計算するもの

院外処方で支払った薬局での一部負担金は、処方せんを出した医療機関等に支払った一部負担金と合わせて計算します。

高額療養費の申請手続きについて

高額療養費の申請が必要な方には、診療を受けた月から約6か月後に申請に必要な書類を郵送しますので、担当窓口にて手続きを行ってください。

高額療養費(外来年間合算)について

基準日(7月31日)時点での所得区分が一般区分もしくは低所得者区分の方で、1年間(前年8月1日から7月31日まで)における、外来診療の自己負担額が144,000円を超える場合(※1)に、その超えた金額を支給します。

申請が必要な方には、申請に関する案内文書を郵送しますので、内容をご確認のうえ申請手続きを行って下さい。

(※1)月毎の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分として既に支給された額を差し引いて計算します。

高額療養費受領委任払い制度について

高額療養費受領委任払い制度とは

高額療養費の支給対象となる医療費の支払いが困難な方に対し、高額療養費として支給される金額をうるま市が直接医療機関等へ支払うことで申請者の経済的な負担を軽減するための制度です。

高額療養費受領委任払い制度の対象者

(1)被保険者が受けた療養について、高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2)高額療養費の支払いが自己の資金のみでは困難であること。

(3)国民健康保険税を滞納していないこと。

(ただし、滞納していることにつき、特別な事情があると認められる場合を除く。)

手続きに必要なもの

(1)医療機関等からの請求書(1か月分)

(2)資格確認書等

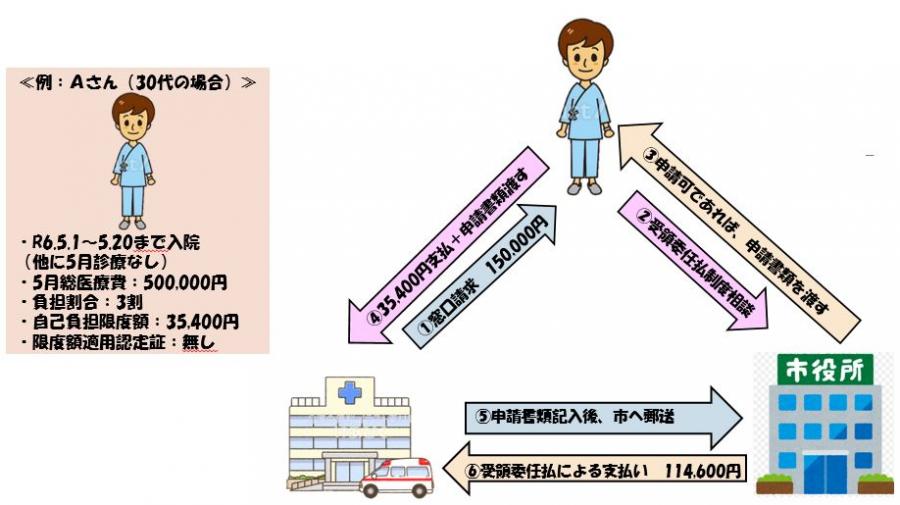

受領委任払いの流れ

1.医療機関等より請求書(1か月分)の請求書を受け取ります。

2.請求書を持参し、国民健康保険課にて受領委任払制度の相談をします。

3.うるま市が受領委任の条件を満たした申請者に対し、受領委任払申請書兼同意書をお渡しします。

4.医療機関等で自己負担限度額をお支払いし、受領委任払申請書兼同意書を提出します。

5.医療機関等からうるま市へ受領委任払申請書類を提出します。

6.うるま市が医療機関等に支払額の通知をし、高額療養費該当分を支払います。

担当窓口

うるま市役所国民健康保険課(本庁舎東棟1階)国保給付係☎098-989-5347

お問い合わせ先