ここから本文です。

消防の歴史について

消防の歴史

江戸時代(1650年)に

「定火消」幕府の消防組織が誕生

江戸時代(1718年)

「町火消」町の鳶職人などで構成される

明治時代(1872年)

「消防組」消防組は知事の警察権に属する

大正時代(1919年)

消防組→「警防団」防空監視や救護活動も行っていた

昭和時代(1947年)

敗戦に伴い憲法が改正され、「消防団」となる

昭和時代(1948年)

「消防組織法」が生まれ、

市町村長が消防組織の運営と管理を担うようになる

現在の「自治体消防」の誕生

実は300年以上の歴史があります!

うるま市消防本部の始まり

平成17年4月1日に旧具志川市、旧石川市、旧勝連町、旧与那城町が合併し、うるま市が誕生しました。それに伴って、それぞれの市にありました具志川市消防本部、石川市消防本部、与勝事務組合消防本部が統合して総員数130名となる、うるま市消防本部が発足しました。

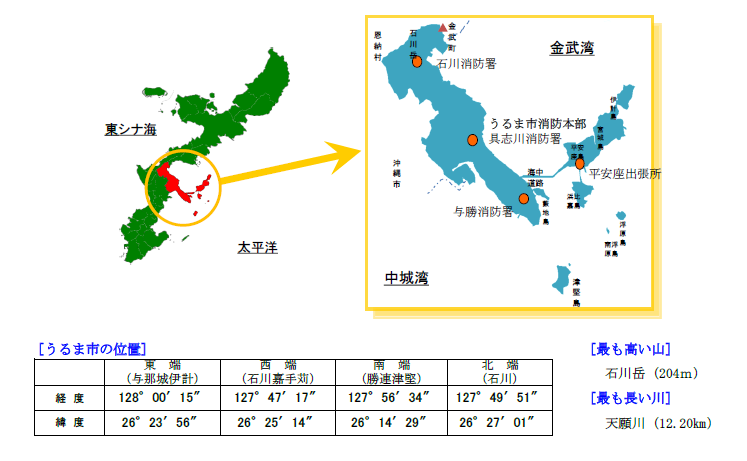

うるま市は那覇市より北東へ25km、沖縄本島中部の東海岸に位置し、東に金武湾、南に中城湾の両湾に接しています。東南に伸びる半島部の北方および東方海上には、有人・無人を含めて8つの島々があり、このうち5つの島は海中道路や橋によって結ばれています。

また、うるま市の面積は87.02㎢で沖縄県全体の3.8%を占めており、現在では那覇市、沖縄市に次ぐ県内第3位の人口となる市となっています。

お問い合わせ先