ここから本文です。

小児用肺炎球菌の予防接種

20価ワクチンと15価ワクチンが公費対象です

令和6年10月1日、新たに「20価ワクチン」が定期予防接種の対象となり、これまで使用されていた「13価ワクチン」は定期予防接種の対象から外れます。

13価ワクチンのみで接種している方は、残りの回数を20価ワクチンで接種することを基本とします。

15価ワクチンの接種を受けている方は、原則、残りの回数すべてを15価ワクチンで接種することとされています。

なお、20価・15価とも接種対象者、接種回数・間隔などの違いはありません。接種方法についても、皮下または筋肉内注射で接種します。

詳細は下記をご覧ください。

対象者

生後2ヵ月から5歳の誕生日の前日までの者

標準的な接種期間(回数)

*初回接種開始時期によって、接種回数が変わります。

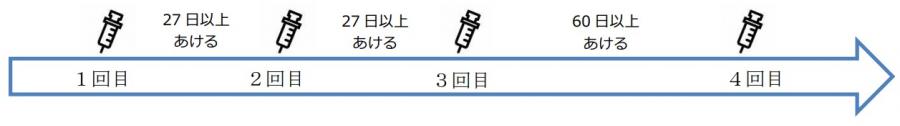

1.初回接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者(4回接種)

初回接種:27日以上の間隔をおいて3回

※初回2回目及び3回目の接種は、生後24月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと(追加接種は実施可能)。また、初回2回目の接種は生後12月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は、初回3回目の接種は行わない(追加接種は実施可能)

●追加接種:生後12月以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回

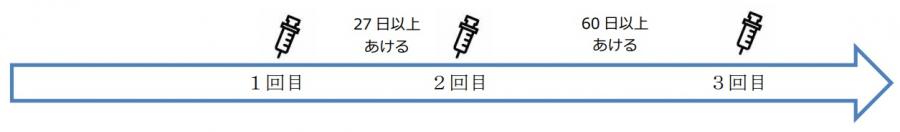

2.初回接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者(3回接種)

初回接種:27日以上の間隔をおいて2回

※初回2回目の接種は、生後24月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと(追加接種は実施可能)。

●追加接種:生後12月以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回

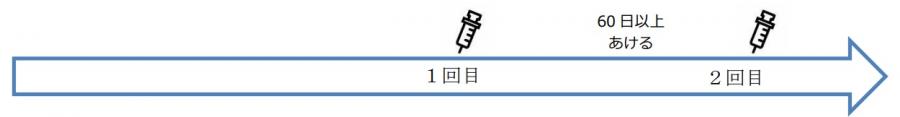

3.初回接種開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの間にある者(2回接種)

60日以上の間隔をおいて2回

4.初回接種開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者(1回接種)

ワクチンの効果

ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンを接種することによって、ヒブや肺炎球菌による重い感染症(細菌性髄膜炎、敗血症、菌血症、肺炎など)を予防することが期待されます。小児用肺炎球菌予防接種はこれまで任意予防接種でしたが、平成25年4月より定期予防接種となりました。

細菌性髄膜炎とは、脳を包む髄膜の奥にまで細菌が入り込んで炎症を引き起こす病気です。病気の始まりは発熱や吐き気など、風邪などと区別がつきにくく、血液検査でもあまり変化が出ません。症状が急速に悪化し、けいれんや意識障害が出て初めて診断がつくことが多く、早期の診断が大変難しい病気です。しかも薬の効果がない菌(耐性菌)が増えている為に、死亡や脳障害・難聴・精神発達遅滞等の後遺症が残ってしまうことも多くあります。細菌性髄膜炎の約8~9割は、ヒブと肺炎球菌が原因で起こります。どちらの菌に対しても有効なワクチンがありますが、どちらの菌でかかるかはわかりませんので、細菌性髄膜炎の予防には、「ヒブワクチン」と「小児用肺炎球菌ワクチン」の両方のワクチン接種がより効果的です。

ワクチンの副反応

小児用肺炎球菌ワクチンの国内臨床実験でみられた副反応は、注射部位の症状(赤み、しこり、はれ、痛みなど)、発熱(37.5℃以上)などで、これらは通常数日以内に自然に治るので心配はいりません。重い副反応として、非常にまれですが、ショック、アナフィラキシー様症状、けいれん等が海外で報告されています。

お問い合わせ先