ここから本文です。

下水道使用料の改定 Q&A

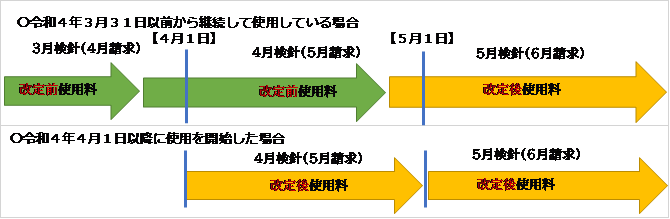

Q1 何月分(何月検針)から、改定した使用料で計算されるの?

改定した使用料での計算は、以下のとおりです。

- 令和4年3月31日以前から継続して下水道を使用している方は、令和4年5月検針分(6月請求)から

- 令和4年4月1日以降に下水道の使用を開始した方は、使用開始最初の検針分から

Q2 使用料改定により、どのくらい月額使用料は増額になるの?

一般の家庭で3人~4人世帯(使用水量20立方メートル)をモデルケースとして想定した場合、1か月あたり税込みで1,485円(改定前)から1,760円(改定後)となり、月額で275円の増額となります。

- 下水道使用料新旧対照表(家庭用汚水使用料)(PDF:212KB)

- 下水道使用料新旧対照表(業務用汚水使用料)(PDF:257KB)

- 下水道使用料改定後 上下水道料金表早見表(家庭用)(PDF:115KB)

- 下水道使用料改定後 上下水道料金表早見表(業務用)(PDF:177KB)

- 現行 上下水道料金表早見表(家庭用)(PDF:26KB)

- 現行 上下水道料金表早見表(業務用)(PDF:26KB)

Q3 1人暮らしで水を使う量は少ないけど、どのくらいの増額になるの?

下水道使用料は「基本料金」と「超過料金」に分かれており、使用水量が10立方メートル以下の場合、「基本料金」のみの計算となります。その場合は、1か月あたり税込みで660円(改定前)から715円(改定後)となり、月額で55円の増額となります。

Q4 うるま市下水道事業を取り巻く環境は、どうなっているの?

本市の下水道事業は、石川処理区(石川終末処理場)と具志川、勝連、与那城地区の具志川処理区(県流域関連公共下水道)として計画されており、下水道普及率は、石川処理区は昭和49年に供用開始以来、整備が進んでおり、普及率(令和2年度決算)は97.60%であります。具志川処理区の普及率(令和2年度決算)は、具志川地区が56.90%、勝連地区が76%、与那城地区が55.10%となっており、計画的に下水道整備を進めていく必要があります。

石川処理区は、供用開始から約47年を経過し、管きょ施設やポンプ場など下水道施設の老朽化が進んでおり、長寿命化計画による更新事業の実施に取り組んでいます。今後は、ストックマネジメント計画を策定し、施設の改築更新事業を推し進めていく必要があります。

一方、経営の効率化と経営基盤の強化を図るため、平成31年3月に下水道事業経営戦略(経営計画)を策定、令和2年度に地方公営企業法の全部を適用し企業会計に移行するとともに、水道事業との組織統合に取り組んできました。今後も民間活力の導入検討や効率的・効果的な経営に努めていきます。

Q5 なぜ使用料の改定が必要ですか?

下水道事業の経営は、下水道使用料を主な財源として経営しています!

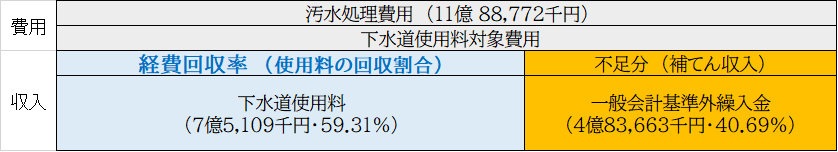

下水道事業の汚水処理の費用は、下水道使用料で、まかなえているの?

下水道使用料「経費回収率」とは

使用料で回収すべき汚水処理費をどの程度、使用料で、まかなえているかを表した指標です。

経費回収率は、57.50%(令和2年度決算)

下水道事業の汚水処理費用にかかる下水道使用料の負担(経費回収率)の状況

(令和3年度から令和7年度までの5年間の平均)

※下水道接続率は令和2年度決算(82.22%)で算出

経費回収率は「100%未満」であるため、使用料で、まかなえていない状況にあります。

汚水処理にかかる費用が、使用料収入以外の収入により、まかなわれていることを意味しています。

![]()

- 現行の使用料は、平成20年10月に改定して以来、現行の使用料を維持してきましたが、現行の使用料収入では、汚水処理費用をまかなうことができていないため、不足分の約4割(約4億円)を一般会計からの補てん収入で補い、事業経営を行っている状況ですので、これを改善し、独立採算による健全な経営を図るため、使用料の改定を行う必要があります。

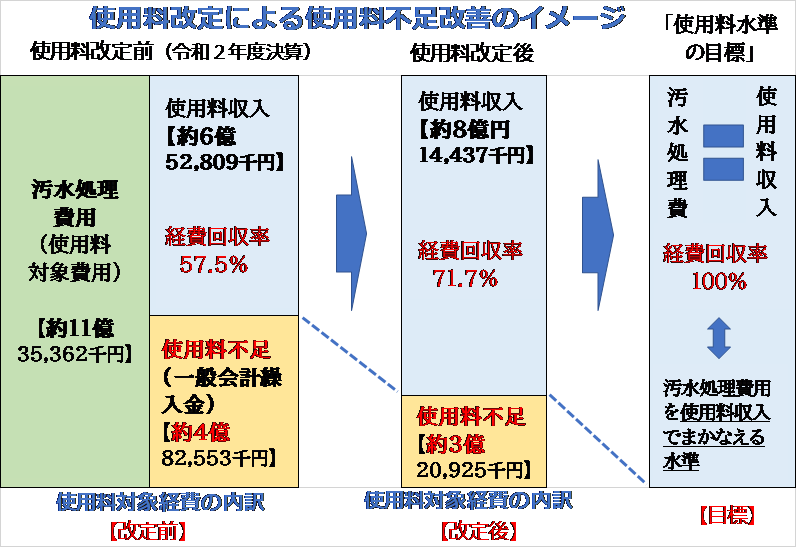

使用料改定による使用料不足改善(段階的な使用料改定)のイメージ

一度の改定で使用料不足の全額を改善する場合、大幅改定率となるため、中長期的な視点で、使用料改定に取り組んでいく必要があります。

今後、3年から5年に1回の頻度で使用料算定(収支見通し)を踏まえ、下水道使用料改定の必要性を検討する必要があります。

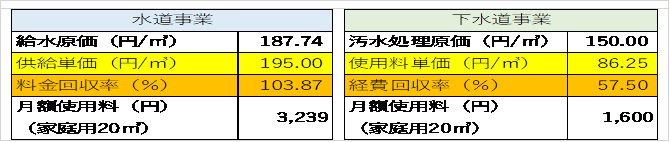

水道事業と下水道事業の使用料水準の状況比較(令和2年度決算)

費用(原価)に対する使用料水準の比較

水道事業は、給水原価(187.74円)に対して、供給単価(料金単価)は195円で、給水にかかる費用を料金収入で、まかなえています。(料金回収率103.87%、家庭用20立方メートルの月額使用料3,239円)

下水道事業は、汚水処理原価(150円)に対して、使用料単価は86.25円で、汚水処理にかかる費用を使用料収入で、まかなうことができていないため、不足分は、一般会計繰入金で補っている状況にあります。(経費回収率57.50%、家庭用20立方メートルの月額使用料1,600円)

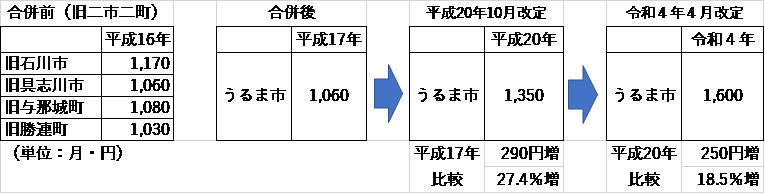

下水道使用料(家庭用20立方メートル)推移

Q6 今後、また使用料改定を行う予定はありますか?

下水道使用料を毎年、改定することはありませんが、公営企業の経営の原則であります「独立採算制」により、経費回収率を100%(汚水処理費用を下水道使用料でまかなえる水準)とすることを目標としています。

今後は、3年から5年に1回の頻度で、中長期的な経営状況などを踏まえながら、段階的に適切な使用料水準(経費回収率)が確保できるように、下水道使用料改定の必要性を検討することとしています。

引き続き、経費の節減や効率化に取り組み、地方公営企業としての経営努力に努めていきます。

お問い合わせ先