ここから本文です。

うるま市・沖縄市CKD・糖尿病性腎臓病 病診連携システム~ちゅらまーみ(腎)プロジェクト~

もくじ 気になるタイトルをクリック!

住民の皆様向け

- ちゅらまーみ(腎)プロジェクトとは…

- 腎臓とは…

- 腎臓の状態を知るには?

- うるま市民の塩分摂取量は?

- 腎臓の機能をキープするには?

- 毎月17日は『 減塩の日 』!

- 市民公開講座~生活習慣病とその予防方法について~(医師による解説動画)

医療関係者向け

ちゅらまーみ(腎)プロジェクトとは…

平成29年10月1日から推進中です!

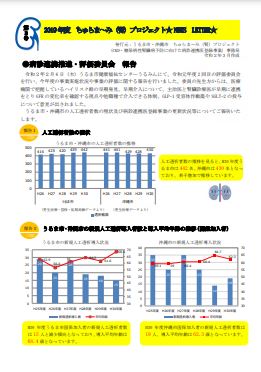

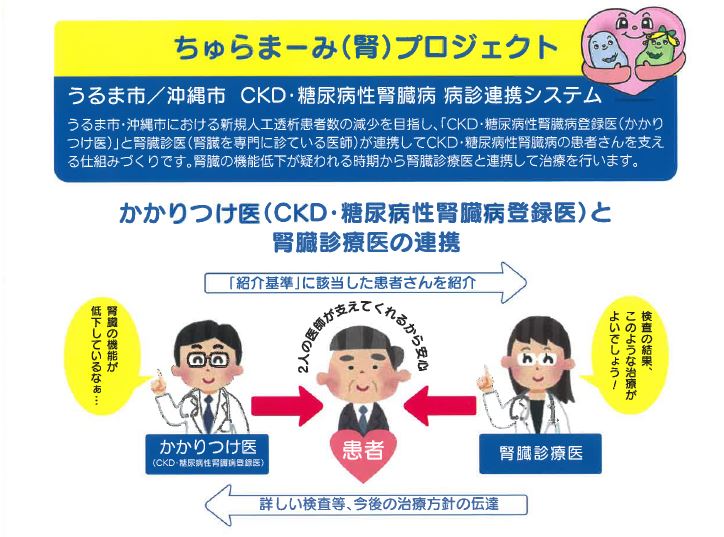

うるま市・沖縄市における新規人工透析導入患者数の減少をめざし、かかりつけ医(CKD登録医)と腎臓を専門に診ている医師(腎臓診療医)が連携してCKDの患者さんを支える仕組みづくりです。

うるま市・沖縄市・中部地区医師会・全国保険協会沖縄支部(協会けんぽ)の4者で協定を結び、腎臓の形がそら豆に似ていることから「ちゅらまーみ(腎)プロジェクト」と名付け、活動を開始しています。

CKD登録医とは、慢性腎臓病の重症化予防の取り組み推進に賛同・協力されるかかりつけ医です。腎臓の機能低下が疑われる時期から腎臓診療医と連携して治療を行います。

健診で尿検査や血液検査で異常が出たら、まずは通院されている内科のかかりつけ医にご相談ください。内科の定期的な通院がない方は下記のCKD登録医リストを参考に受診しましょう。

腎臓とは…

腎臓は、そら豆に似た形の臓器で、腰のあたりに左右対称にひとつずつあります。わずか150gほどですが、生命の維持に大切な以下の働きをしています。

- 血液をろ過し、老廃物を尿として排泄する

- 血圧を調整する

- 体液量やイオンバランスを調整する

- 血液を作るホルモンを分泌する

- カルシウムの吸収を助けるビタミンDを活性化し、強い骨を作る

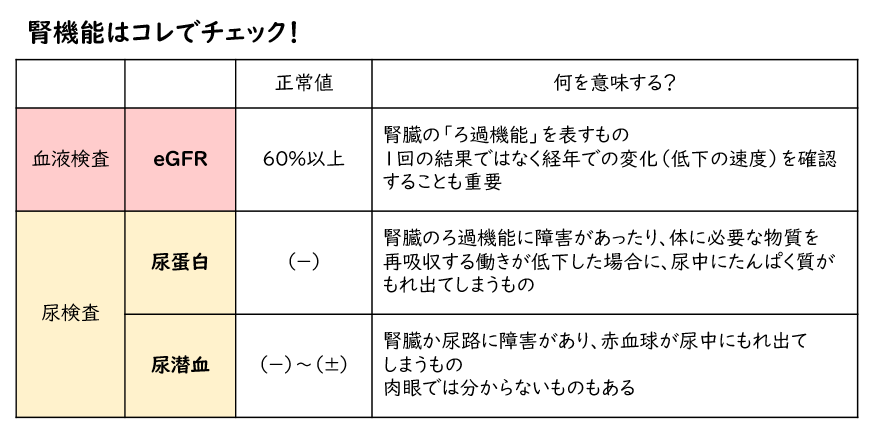

腎臓の状態を知るには?

腎臓の状態は健康診断でチェックできます!

具体的には、腎糸球体ろ過量(eGFR)、尿蛋白、尿潜血(下表)により把握できます。これらは、1回の検査結果だけではなく、経年での変化も確認します。

腎臓は機能が低下しても、初期段階では自覚症状がほとんどありません。そして、一度機能が低下すると、完全に元の状態に戻ることはできません。

腎臓の変化に早く気づくためにも、年に一度、健診で自分の腎臓の状態をチェックし、毎年継続して受けることが大切です。

また、健診では腎機能に影響する血圧や血糖の状態も併せて確認できます。さらに、うるま市の集団健診では、1日の推定塩分摂取量も測定できます。過剰な塩分摂取は高血圧を招くだけでなく、それを処理する腎臓にも負担がかかります。ぜひ一度、塩分摂取量もチェックしてみることをおすすめします。

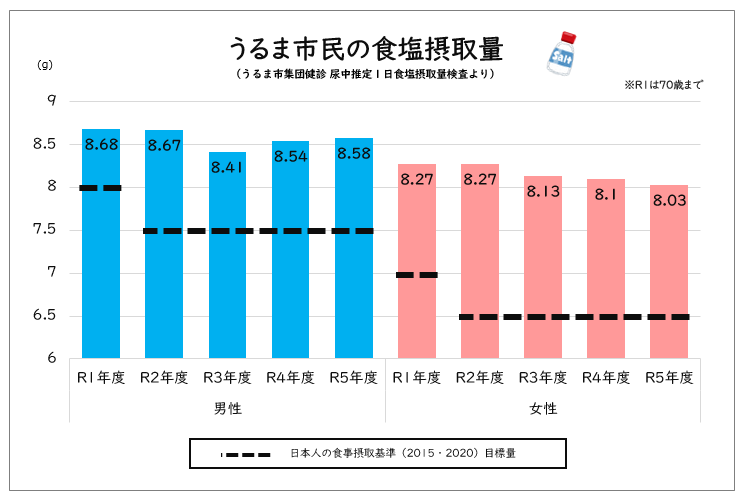

うるま市民の塩分摂取量は?

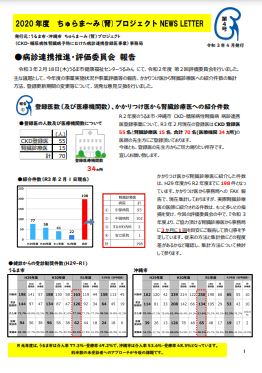

下のグラフは、うるま市の集団健診より集計した、尿中推定塩分摂取量の平均値の推移です。

令和元年度から測定を開始し、男女ともに毎年徐々に平均値が低下していましたが、令和4年度から男性の平均値が増加しています。

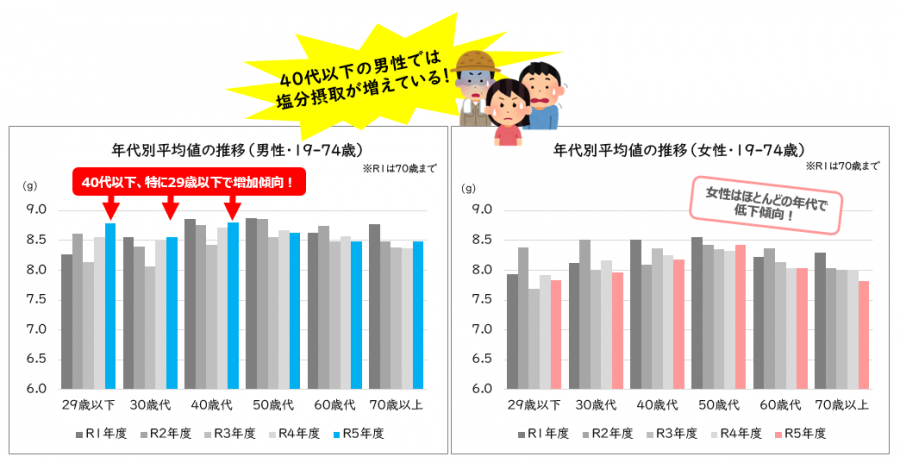

さらに年代別でみてみると…

なんと、男性の中でも40代以下の若い世代で増加傾向にあることが分かります。このまま年齢を重ねていくと、高血圧や腎機能低下を招いてしまう可能性があります。

厚生労働省が示す、1日の塩分摂取の目標量は、男性 7.5g未満、女性 6.5g未満です。

腎臓への負担を減らし、高血圧や腎機能低下のリスクを減らすためにも、若いうちからの減塩が重要です。

☞減塩についてはこちらも参照ください

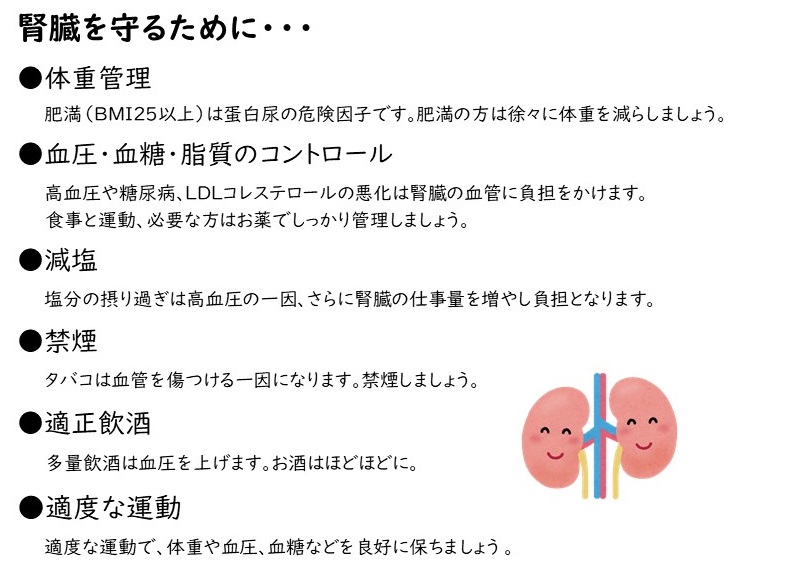

腎臓の機能をキープするには?

腎臓は一度機能が落ちてしまうと、完全に元の状態に戻ることはできません。では、腎臓の機能をキープするにはどうしたらいいのでしょうか。

腎臓の大切な働きである「ろ過」は、腎臓の血管(髪の毛ほどの細さでとても繊細)で行われています。この血管を守るためには、減塩を含む毎日の生活習慣がカギとなります。

以下を参考に、生活習慣を振り返ってみましょう。

毎月17日は『 減塩の日 』!

市民公開講座 ~生活習慣病とその予防方法について~

「生活習慣病って聞いたことはあるけど、よくわからない。」「生活習慣を改善するって具体的にどうしたらいいの?」こうした疑問をお持ちの方は必見です。

生活習慣病とその予防方法について、中部地区を中心に診療されている2名の医師(※1 糖尿病専門医、※2 腎臓専門医)がわかりやすく解説した動画を載せております。ぜひ、こちらの動画を皆様の健康管理にお役立てください。

- 『うるま市・沖縄市の生活習慣病について』

講師:中部地区医師会常任理事 仲地 健 先生(糖尿病専門医)

- 『とっておき!生活習慣病予防のポイントについて』

講師:中部地区医師会常任理事 仲地 健 先生(糖尿病専門医)

- 『慢性腎臓病(CKD)と、予防について』

講師:医療法人 貴和の会 すながわ内科クリニック 院長 砂川 博司 先生(糖尿病専門医,腎臓専門医)

※1 糖尿病専門医とは、日本糖尿病学会認定の専門医を指します。

※2 腎臓専門医とは、日本腎臓学会認定の専門医を指します。

CKD・糖尿病性腎臓病 病診連携医登録事業 関係医療機関のみなさまへ

本事業へのご理解・ご協力ありがとうございます。連携診療よろしくお願いいたします。

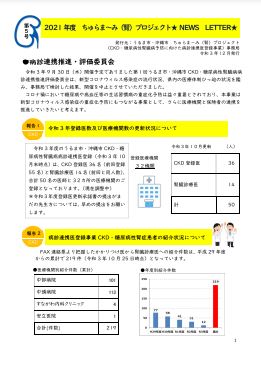

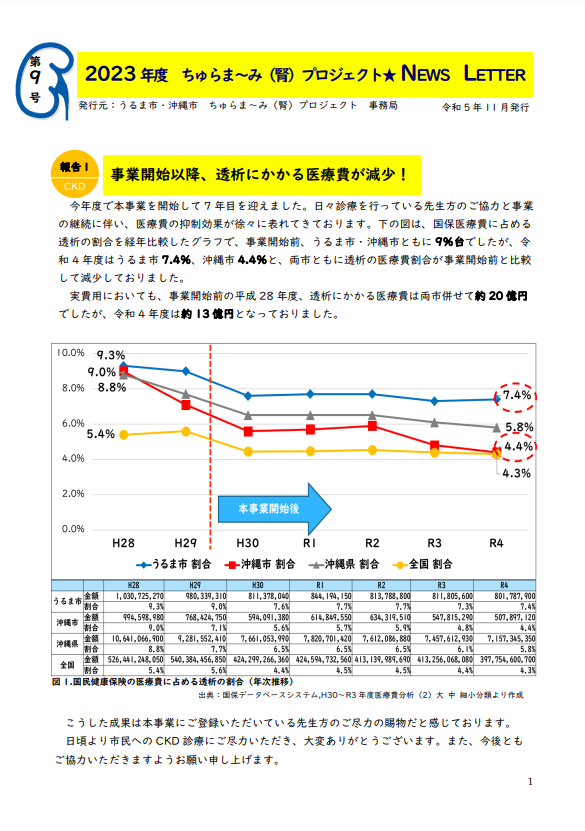

ニュースレター

ちゅらまーみ(腎)プロジェクトの活動について報告しています。ぜひご覧ください

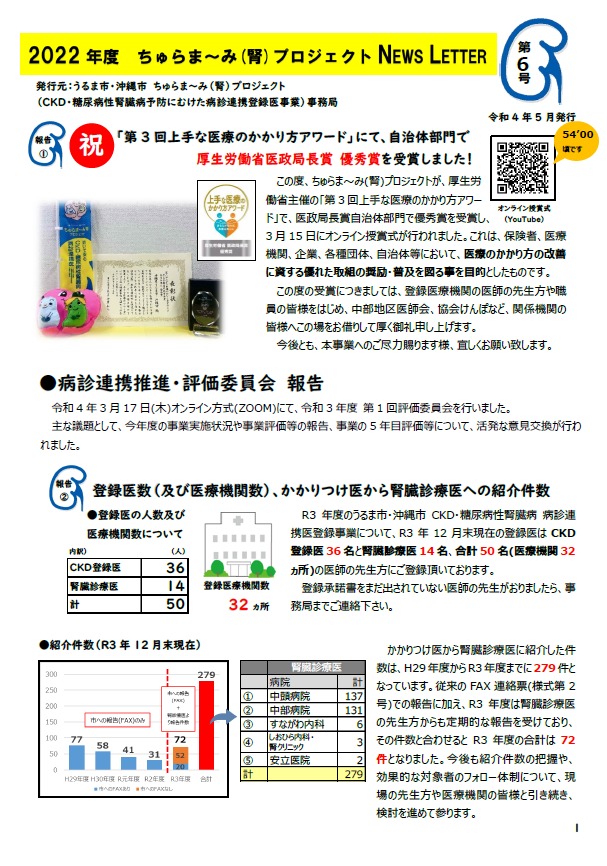

病診連携のイメージ

連携のイメージを図で表しています。紹介基準など、ご参照ください。

*うるま市・沖縄市CKD・糖尿病性腎臓病 病診連携のイメージ(修正2023年5月15日)(PDF:577KB)

紹介シート

患者様のご紹介にあたっては、以下の書類をダウンロードしてご利用ください。

お問い合わせ先